Lisboa invadida por Chineses

O facto parece ser actual, mas tem precisamente 75 anos e foi noticiado no Diário de Lisboa de 30 de Outubro de 1934. E muito embora esta notícia nada tenha a ver com jazz, na verdade foi precisamente ao investigar a história do mesmo para um novo livro que nos deparámos com ela.

A actualidade (e peculiaridade) da mesma, volvidas sete décadas, justifica a "graça" de aqui a divulgarmos, não obstante o seu teor politicamente incorrecto à luz do presente respeito pela diversidade cultural e étnica.

De resto, o texto da notícia é simplesmente delicioso nos seus detalhes e considerações. E, simultaneamente, até pode ter algum valor para quem queira estudar o fenómeno do comércio chinês em Portugal no século XX.

O PERIGO AMARELO?

Lisboa Invadida por Chineses

Diário de Lisboa - 30/10/1934

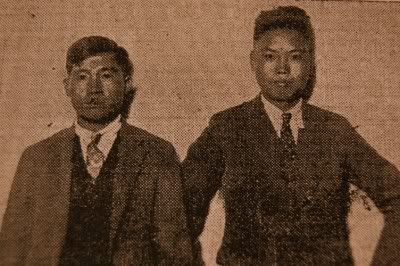

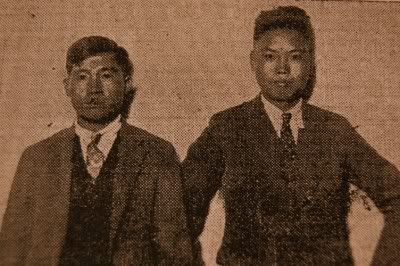

Lisboa está invadida de chineses. Ontem, a bordo do «Fulda», navio das linhas do Extremo Oriente, chegou um carregamento de quarenta. A passagem dos exóticos pela cidade provocou uma intensa sensação. O homem da rua, por natureza tímido e desconfiado, chegou a asseverar que o perigo amarelo era uma tremenda realidade. Puro engano!

Os quarenta chineses vêm com boas intenções. Se não se lembram de Fernão Mendes Pinto, o primeuiro jornalista da Áia, de boa fibra clássica, sabem muito bem que, em certa década, as nossas naus e fustas limparam os mares da China, - tinta de Nanquim dos viajantes trota-mondos - da pirataria infrene que os enxovalhava. E foi, então, que se levantou, numa cabo perdido do país amarelo, a mui nobre e leal cidade de Macau.

Os quarenta chineses, dos quatrocentos milhões que povoam a Ásia, desde os confins gelados da Sibéria até aos pauis do Sião e da vermelha e comunista Conchichina, dedicam-se, prosaicamente, ao comércio. Não vestem cabaia nem usam rabicho. Essa velha e pitoresca indumentária foi substituida pelo insípido fardamento europeu.

Confucio foi vencido pelos alfaiates da Regent Street e da rua do Alecrim. Mas têm carácter fisionómico e escrevem ainda, como nós vimos, em linhas verticais da direita para a esquerda, naqueles hierogificos, que tanto valem uma letra, como uma sílaba, como uma palavra.

Fomos surpreender um grupo de quinze, numa casa da rua da Madalena, artéria que, de resto, está minada de asiáticos. A caravana chegada, no «Fulda», foi distribuida por um moço de esquina, pelas pensões que existem naquela rua. São todos rapazes novos, entre os quinze e os vinte anos, que vêm tentar fortuna na Europa. Vêm de longes terras, de Chekiang muitos, vila de pescadores, na margem do rio Amarelo; outros da cosmopolita Changai, «cocktail» de raças e de civilizações; outros de Peiping [NR: actual Pequim], dos bairros pobres, com casas construídas de lama.

Contam demorar-se pouco tempo em Portugal, o máximo quinze dias para aqui fazerem o seu comércio de colares de âmbar, autenticamente chineses «made in Germany», berloques, missangas, toda a vidraria exótica e bariolada, com que as belezas de hoje se adornam, copiando do cinema o gosto pelo oriente. Daqui, dividem-se, repartem-se como formigueiros pela Espanha, França, Alemanha, mais longe ainda, com o seu sorriso inalteravelmente oblíquo e os seus olhos fendidos em amêndoa. Têm um chefe, não sabemos se mandarim de alguma ordem, em exílio filosófico, que os guia com a bússola da sua fantasia delirante.

Como todos os chefes, este é invisível, mas todo poderoso. Logo que arrumou no quarto as suas malas, de couro inglês, sem rótulos tricolores, dos grandes «palaces», abalou num passeio de investigação pela cidade.

Conseguimos, porém, por sinais, entendermo-nos com Chu-Ching-Din, que no seu modesto quarto de pensão escrevia uma carta, laboriosa, cujos dizeres mosqueados eram enriquecidos por curiosíssimos desenhos dum avião e da torre de Belém, duma meticulosidade e duma observação, que muitos artistas europeus invejariam.

Chu-Ching-Din, sem zumbaias fez-nos compreender que era impenetrável aos míseros dialectos do ocidente. Entendemos, no entanto que a viagem o satisfez plenamente, que nunca esteve alistado em nenhum dos numerosos exércitos que ocupam a China e que estimaria muito não ser fotografado porque não tenciona fazer cinema, nem entrar em nenhuma cadeia. Em questões de culinária foi mais explícito.

Pela primeira vez, o nosso bacalhau foi desacreditado. Pelo visto o chinês para onde vai leva a China consigo. A China e o arroz cosido, que eles próprios cosinham, com um segundo prato, peixe seco, tudo isto adubado dum estranho condimento, que tem a cor e o cheiro acre do tabaco.

Mais declarou Chu-Ching-Din - sempre por sinais bem entendido, que conta voltar à sua pátria quando tiver muitos milhões de taels e não morrer como o «Mandarim», do Eça, longiquamente, ao som argentino duma campainha, empunhada pela mão rapace de qualquer valdevinos ambiciosos.

O facto parece ser actual, mas tem precisamente 75 anos e foi noticiado no Diário de Lisboa de 30 de Outubro de 1934. E muito embora esta notícia nada tenha a ver com jazz, na verdade foi precisamente ao investigar a história do mesmo para um novo livro que nos deparámos com ela.

A actualidade (e peculiaridade) da mesma, volvidas sete décadas, justifica a "graça" de aqui a divulgarmos, não obstante o seu teor politicamente incorrecto à luz do presente respeito pela diversidade cultural e étnica.

De resto, o texto da notícia é simplesmente delicioso nos seus detalhes e considerações. E, simultaneamente, até pode ter algum valor para quem queira estudar o fenómeno do comércio chinês em Portugal no século XX.

O PERIGO AMARELO?

Lisboa Invadida por Chineses

Diário de Lisboa - 30/10/1934

Lisboa está invadida de chineses. Ontem, a bordo do «Fulda», navio das linhas do Extremo Oriente, chegou um carregamento de quarenta. A passagem dos exóticos pela cidade provocou uma intensa sensação. O homem da rua, por natureza tímido e desconfiado, chegou a asseverar que o perigo amarelo era uma tremenda realidade. Puro engano!

Os quarenta chineses vêm com boas intenções. Se não se lembram de Fernão Mendes Pinto, o primeuiro jornalista da Áia, de boa fibra clássica, sabem muito bem que, em certa década, as nossas naus e fustas limparam os mares da China, - tinta de Nanquim dos viajantes trota-mondos - da pirataria infrene que os enxovalhava. E foi, então, que se levantou, numa cabo perdido do país amarelo, a mui nobre e leal cidade de Macau.

Os quarenta chineses, dos quatrocentos milhões que povoam a Ásia, desde os confins gelados da Sibéria até aos pauis do Sião e da vermelha e comunista Conchichina, dedicam-se, prosaicamente, ao comércio. Não vestem cabaia nem usam rabicho. Essa velha e pitoresca indumentária foi substituida pelo insípido fardamento europeu.

Confucio foi vencido pelos alfaiates da Regent Street e da rua do Alecrim. Mas têm carácter fisionómico e escrevem ainda, como nós vimos, em linhas verticais da direita para a esquerda, naqueles hierogificos, que tanto valem uma letra, como uma sílaba, como uma palavra.

Fomos surpreender um grupo de quinze, numa casa da rua da Madalena, artéria que, de resto, está minada de asiáticos. A caravana chegada, no «Fulda», foi distribuida por um moço de esquina, pelas pensões que existem naquela rua. São todos rapazes novos, entre os quinze e os vinte anos, que vêm tentar fortuna na Europa. Vêm de longes terras, de Chekiang muitos, vila de pescadores, na margem do rio Amarelo; outros da cosmopolita Changai, «cocktail» de raças e de civilizações; outros de Peiping [NR: actual Pequim], dos bairros pobres, com casas construídas de lama.

Contam demorar-se pouco tempo em Portugal, o máximo quinze dias para aqui fazerem o seu comércio de colares de âmbar, autenticamente chineses «made in Germany», berloques, missangas, toda a vidraria exótica e bariolada, com que as belezas de hoje se adornam, copiando do cinema o gosto pelo oriente. Daqui, dividem-se, repartem-se como formigueiros pela Espanha, França, Alemanha, mais longe ainda, com o seu sorriso inalteravelmente oblíquo e os seus olhos fendidos em amêndoa. Têm um chefe, não sabemos se mandarim de alguma ordem, em exílio filosófico, que os guia com a bússola da sua fantasia delirante.

Como todos os chefes, este é invisível, mas todo poderoso. Logo que arrumou no quarto as suas malas, de couro inglês, sem rótulos tricolores, dos grandes «palaces», abalou num passeio de investigação pela cidade.

Conseguimos, porém, por sinais, entendermo-nos com Chu-Ching-Din, que no seu modesto quarto de pensão escrevia uma carta, laboriosa, cujos dizeres mosqueados eram enriquecidos por curiosíssimos desenhos dum avião e da torre de Belém, duma meticulosidade e duma observação, que muitos artistas europeus invejariam.

Chu-Ching-Din, sem zumbaias fez-nos compreender que era impenetrável aos míseros dialectos do ocidente. Entendemos, no entanto que a viagem o satisfez plenamente, que nunca esteve alistado em nenhum dos numerosos exércitos que ocupam a China e que estimaria muito não ser fotografado porque não tenciona fazer cinema, nem entrar em nenhuma cadeia. Em questões de culinária foi mais explícito.

Pela primeira vez, o nosso bacalhau foi desacreditado. Pelo visto o chinês para onde vai leva a China consigo. A China e o arroz cosido, que eles próprios cosinham, com um segundo prato, peixe seco, tudo isto adubado dum estranho condimento, que tem a cor e o cheiro acre do tabaco.

Mais declarou Chu-Ching-Din - sempre por sinais bem entendido, que conta voltar à sua pátria quando tiver muitos milhões de taels e não morrer como o «Mandarim», do Eça, longiquamente, ao som argentino duma campainha, empunhada pela mão rapace de qualquer valdevinos ambiciosos.

0 Comments:

Enviar um comentário

<< Home